�@

�E��Q�O�W���@�|���j�E�����ɐe���މ�|

�@

�@�e�[�}�F�@�Z���̈�ՂƂ��̕���

�@���@���F�@�Q�O�Q�R�N�P�Q���Q�O���i���j���j�@�P�T�F�R�O�`�P�V�F�O�O

�@��@���F�@��������w�@�����𗬃Z���^�[

�@�@�@�@�@�@���s�k��~�c1-2-2-600�@���w�O��Q�r���U�K

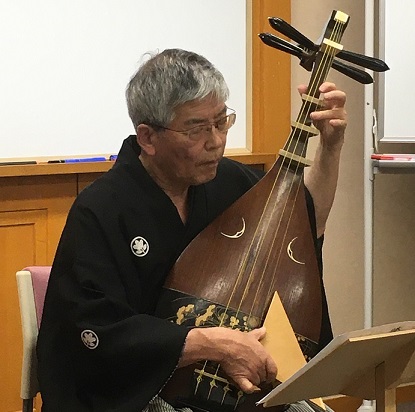

�@�u�@�t�F�@�A���@�P���i�����ނ�@�悵�Ђ�j�@�l

�@�@�@�@�@�@�ŋ���w�@���_����

�@

�Z���i�������j�́A�����̍ŏ��̒����W�����ƁE�ĉ����̎n�c�ƂȂ����D�ꂽ���l�N�q�Ƃ��Ēm��ꂽ�`����̐l���ł��B�܂��A�����_�A���l�Ƃ��čL�����h�A�M����A�Ñ㒆���ɂ����č^��������Ԃ��l�X���ꂵ�߂Ă������͂̎����ɐ������������p�Y�ł��B�܂��A�����Z���M�́A���{�Ŏ�e����A�e�n�̐��Q��P�n�𒆐S�ɐl�X�ɂ�萅�_���̐_�Ƃ����J��ꂽ��A������y�؎��Ƃōv�������l�����������邽�߂̃��g���b�N�Ƃ��Ĕ蕶�ɍ��܂�Ă��܂��B���{���Z���M�ɂ��ẮA�Q�O�P�U�N�V���̑�P�P�X���ɑ����A�Q��ڂ̂��u���ł����B���{���Z����Ղ́A�O��̂��u�����ɂ́A��P�O�O�J���ł������A�V���Ɋm�F���ꂽ��Ղ�����A�Q�O�Q�Q�N���_�ŁA�P�U�T�P�����̈�Ղ����邻���ł��B���ꌧ���l�s�c��̓c�쎡�����J�Ҕ�i���J�҂��Z���Ƃ��Č����j�A�������֒��n�т̊C�Îs�̈�Ձi�ˎ叼���`���������Z�������j�A�����P�W�N����^���Ɋւ��閇���s�̍^����E���s����̗�����C�I���蓙�̔蕶�i�_�Z�V������Z�̕����j�A���s�̑哿�������@�ƒm���@�ؒ��F�T���́u�Z��v�i�Z���̎������ƂɊւ��u�o����v�Ɠ��`�j���ɂ��ďЉ�������܂����B�u�g�߂��Z����Ղ����邩������Ȃ��̂ň�x���n���Ă݂āI�v�ƒ��ߊ����܂����B

�@

�@

�@

�@

�E��Q�O�V���@�|���j�E�����ɐe���މ�|

�@

�@�e�[�}�F�@�N���V�b�N���y�A������������Ɗy���߂�H

�@���@���F�@�Q�O�Q�R�N�P�P���Q�Q���i���j���j�@�P�T�F�R�O�`�P�V�F�O�O

�@��@���F�@��������w�@�����𗬃Z���^�[

�@�@�@�@�@�@���s�k��~�c1-2-2-600�@���w�O��Q�r���U�K

�@�u�@�t�F�@���c�@���@�i�������@�������j�@�l

�@�@�@�@�@�@���s��w�l���Ȋw�������@����

�@

�N���V�b�N���y���y���ނɂ́A�u�@���y�������̎������g�̈ӎ���厖�ɂ���B���l�̈ӌ��͋C�ɂ��Ȃ��ŁA�������y����������ǂ��B�A�ǂ�Ȑl����Ȃ����̂���m��B�B��i�̔w��̓y�n�E�����E���j��m��B�v�����s���Ɨǂ��Ƃ������b�����Ă��������܂����B��̓I�ɂ́A�\�K���厖�ł��鎖���A���[�c�A���g���ɘb����܂����B���[�c�t�@���g�̐��N�����Ǝ��S�N��������A���j��R�����A�t�����X�v�����O�A�A���V�������W�[���̐l�ł��鎖�B�c�N���ɓV�˂Ƃ��Đe�ɘA��܂킳�ꂽ���߂ɁA���Ƙc�W�ɂȂ��Ă��܂������B���[�c�t�@���g�̔ӔN�̏ё���������Ă��������A�c�W�́A������o���Ȃ��A���ɂ��������Â����e�ɂ悭�\��Ă��鎖�B�Z���ƒ����̃��[�c�t�@���g�̉��y�����Ă��������Ȃ���A�D���ł͂��邪�Â�������������Ȃł���Ɖ�����������܂����B�y���ނ��߂ɁA�����K�v�ł���Ƌ��������܂����B�܂��A�C�^���A�E�i�|���ł̃I�y���u�֕P�v�ӏܑ̌��k�u�Ȃ����t���Ă���ꏊ�ŁA�{���̒��O�Ƌ��Ɋӏ܂��ׂ����v���S�Ɏc��܂����B

�@

�@

�@

�@

�E��Q�O�U���@�|���j�E�����ɐe���މ�|

�@

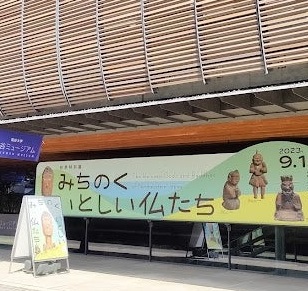

�@�e�[�}�F�@�H�G���ʓW �u�݂��̂� ���Ƃ����������v ���ӏ�

�@���@���F�@�Q�O�Q�R�N�P�O���Q�T���i���j���j�@�P�T�F�R�O�`�P�V�F�O�O

�@��@���F�@���J��w�@���J�~���[�W�A��

�@�@�@�@�@�@���s�s������x��ʐ��ʉ��� TEL. 075-351-2500

�@�u�@�t�F�@���J�~���[�W�A���@�����w�|���@�l

�@

���s ���J�~���[�W�A���ɂāA�H�G���ʓW���w�|���̕��̉�����A�ӏ܂��܂����B�����Ȃ������K�A���Ƃ̕��d��_�I�ȂǂɁA���̓y�n�̑�H����₨�V�����ȂǁA�����镧�t�łȂ��f�l�̎�ɂ��A�f�p�Ń��j�[�N�Ȗ��ԕ��i�����E�_���j���܂��Ă��܂��B����́A�݂��̂��̂���Ȗ��ԕ��ɂ��āA������ӏ܂��܂����B

���ʓW�̃|�X�^�[�ɑ傫���f�ڂ���Ă����茧�Z��R�_�Ђ̎R�_���́A�_�l�Ȃ̂ɂ��̔��͕����̗����A���ł��ɂ͕����̔��|�A��͏Ί�A�т̗l�Ȃ��̂�g�ɒ��������̂ƂȂ��Ă���B���̖��ԕ����܂߂āA�����镧����_���̕\����̃��[���i�V�O�F�����j�����E�����\���ɂȂ��Ă��邻���ł��B�Ƃ��Ă����g�Ȋ�茧�������̋S�`���A�Ƃ��Ă������X������̎q���ω������A��ɂƂ莜����ł�肽���Ȃ鏬���ȐX���@�؎��̓��q�쑜�A�`���f�G�ȃf�U�C�������ꂽ��茧�̛������ȂǁA�l�X�̕�炵�Ɋ��Y���Ă����A�₳�����A���Ƃ����������ɁA�o������ł��܂����B��_�̂݁A�X�����@���̉~���ω���F�������W������Ă����ׂ��A���̖��ԕ��̈Ⴂ��ǂ��������Ȃ���ӏ܂��鎖���ł��܂����B

�@

�@

�@

�@

�E��Q�O�T���@�|���j�E�����ɐe���މ�|

�@

�@�e�[�}�F�@�w�k�R���x�V���[�Y�@��R��u��̂������낤�~�肽�肵���v

�@���@���F�@�Q�O�Q�R�N�@�X���Q�V���i���j���j�@�P�T�F�R�O�`�P�V�F�O�O

�@��@���F�@��������w�@�����𗬃Z���^�[

�@�@�@�@�@�@���s�k��~�c1-2-2-600�@���w�O��Q�r���U�K

�@�u�@�t�F�@���c�@�a�L�i�݂��@�����̂ԁj�l

�@�@�@�@�@�@�i�����w�ҁj

�@

�R��ڂ́A�j���̗��ɂ��ċL�ڂ���Ă��镔���ɂ��āA������������܂����B��O�i�E�攪�i�E���i�́A�F���ɂ��Ă��V����̕��̂ŏ�����Ă��邪�A���\�Z�i�E���\��i�E��O�\�i�́A�����鏗�Ɏ��Ȃꂽ�Ⴂ�j�̃Z���`�����^���ȕ��ƂȂ��Ă���B�����āA���ꂩ��\�ܔN��ɏ����ꂽ��O�\��i�E��O�\��i�E��O�\�O�i�́A�S���Ȃ������̖Y�ꂪ�����v���o���������ޕ��̂ɕς���Ă��܂��B�u�������낤�v�Ƃ����\���ɂ��ꂪ�ǂ��\��Ă��܂��B�����̕��͂́A���D���g�̎���Ԃ������̂��ƌ��c�搶�͘b����܂����B���U�Ɛg���т��āA�Q�O��̌㔼�ɏo�Ƃ������D�ɂ��A�����Ƃ̐e�������ۂ��������̂ł��B�܂��A�u�k�R���͘A�̂̃X�^�C�����Ƃ��Ă���v�Ƙb����܂����B�Ⴆ�A�w��S�ܒi�́A��O�\��i�̊֘A�̒i�������ł��B�k�R����O�\��i�u��̂������낤�~�肽�肵���E�E�v�́u���v�́A�u�����v�ł͂Ȃ��u�������i�������j�v�ƓǂށB��[���Ⴊ�~�������������Ӗ�����B�x����A�w��O�\��i�́u�㌎�����̔�A�E�E������܂Ō������肭���E�E�v�́A�V��̏\��������\�ꌎ���߂ł���A�钆�̏\���ɂȂ�Ȃ��ƌ��͏o�Ȃ��B�A�Q���鎞���Ɍ����̗U��������ۑ���ł������̂��B�x���̉���ɁA�k�R���̓ǂݕ��̓���Ɖ��[����������Ƌ��ɁA���̐S��m��l�E���D�v�������������邱�Ƃ��ł��܂����B

�@

�@

�@

�@

�E��Q�O�S���@�|���j�E�����ɐe���މ�|

�@

�@�e�[�}�F�@�o���b�N���y�̋���

�@���@���F�@�Q�O�Q�R�N�@�W���Q�R���i���j���j�@�P�T�F�R�O�`�P�V�F�O�O

�@��@���F�@��������w�@�����𗬃Z���^�[

�@�@�@�@�@�@���s�k��~�c1-2-2-600�@���w�O��Q�r���U�K

�@�u�@�t�F�@�t���C��i�͂�� ���イ�����j�l

�@�@�@�@�@�@����w��w�@���Ȋw�����ȁ@���ً���

�@

�u�t�́A�m�g�j�́u���̃o���b�N�v�ŁA�o���b�N���y�ɏo��A�Ȍ�A�l�\�N���A�o���b�N���y�������Ă���ꂽ�����ł��B�P�U�O�O�N�`�P�V�T�O�N�����o���b�N���y�̎��ゾ�����ŁA�V���b�c�i�h�C�c�j�A�����e�x���e�B�i�C�^���A�j�A�o�b�n�i�h�C�c�j�A�r�o���f�B�A�w���f���i�h�C�c�A�p���j����\�I��ȉƂ��������B���u���ł́A�e��ȉƂ̃o���b�N���y���Ȃ���A���̋����ƋȂ̓����ɂ��ĉ�����Ă��������܂����B�o���b�N����ȑO�́A���y���S�̋���y�����������ł��B�P�U�O�O�N�ɂȂ�ƁA���݂̊y��̌��^���قڊ������A���y�Ɋ�y��������āA�y�����o���b�N���y���ԊJ���܂����B�x�T�s���≤��M�̗{��ɂ��A�I�y�����a�����A�o���G�A�_���X�����s���������ł��B�Έʖ@��p�����Ȃɒʑt�ቹ�̉����d�˂��Ƃ��낪�A�o���b�N���y�̓����������ŁA���ƂȂ������^����A���邢�̓A�����W���������ŁA�J��Ԃ��ǂ�������Z�@�̊y�ȂŁA�y��̑Δ�A�l�̐��Ɗy��̑Δ�A�l�̐��̑Δ�̉��y���Ɛ�������܂����B�h�C�c�A�C�^���A�A�t�����X�A�C�M���X�̃o���b�N���y�̈Ⴂ��A��\�I��ȉƂ��ʂ��������ɂ��āA���ۂ̊y�Ȃ��ӏ܂��Ȃ���A��������Ă��������܂����B�ʑt�ቹ�Ƃ��ė����`�F���o���̉����A�ƂĂ���ۂɎc��܂����B�o���b�N���y�́A�`�������܂��Ă��鉹�y�������A���㌀���ˉ���̗l�Ȉ��S�����D�����ƒ��ߊ����܂����B

�@

�@

�@

�@

�E��Q�O�R���@�|���j�E�����ɐe���މ�|

�@

�@�e�[�}�F�@������̂R�U�T���@�@�`�@�Ù�������ƌ���s���̎��@�`

�@���@���F�@�Q�O�Q�R�N�@�V���Q�U���i���j���j�@�P�T�F�R�O�`�P�V�F�O�O

�@��@���F�@��������w�@�����𗬃Z���^�[

�@�@�@�@�@�@���s�k��~�c1-2-2-600�@���w�O��Q�r���U�K

�@�u�@�t�F�@�͖�@�T��i�����́@�䂤���傤�j�l

�@�@�@�@�@�@������@���Z�E

�@

�u�t�͑��̈�ʉƒ�Ő��܂�炿�A��ʑ�w�𑲋Ƃ�����A��s���Ƃ��ē����Ă����܂������A�������đ�����ŕ��Z�E�Ƃ��ē������ƂƂȂ�A����R�ł̏C�s�����o�����āA���݈���ꓬ���Ȃ���@���ɏ]�����Ă����܂��B������́A�ޗǎ���ɂ͓�s���厛�̈�ɐ�������V�c�����@�ŁA�Q�U���u(�b�q�������U�D�W���A���݂̖�Q�T�{)�̋����n�ɂW�W�V�����̊w�m(�����O�܂�)��i���鋐�厛�@�����������ł��B���������厛�����╽���J�s�ɂ���Đ��ނ��A�]�ˁE�������ɂ͑���p���ƌĂꂽ�����ł��B��N���w�������̎� ������̂R�U�T���x�Ƃ����{���o�ł���܂����B���̖{�œ`�����������u�m���ɓ]�g���ėǂ������v�u�����͖ʔ��������ɗ��v�u�������������x�����Ă̍��݂ցv�̎v���ɂ��Ă����b������܂����B���b�����������܂��ƁA��s���ł������o�����������Ȃ���A������̂��𗧂��x���������߂�ϊv�ɓw�߂Ă����A�N���E�h�t�@���f�B���O���p�ɂ��a�̑����z�H����V�������b�f�����v���W�F�N�g�A�����ł̑���������W������������Ă����܂��B�u�t�@�[�X�g�y���M���ɂȂ肽���B�v�Ƃ����u�t�̌��t�ɍu�t�̋����ӋC���݂����������u���ł����B

�@

�@

�@

�@

�E��Q�O�Q���@�|���j�E�����ɐe���މ�|

�@

�@�e�[�}�F�@�k�R���V���[�Y�@��Q��@�u���E�ҁE���D�v

�@���@���F�@�Q�O�Q�R�N�@�U���Q�W���i���j���j�@�P�T�F�R�O�`�P�V�F�O�O

�@��@���F�@��������w�@�����𗬃Z���^�[

�@�@�@�@�@�@���s�k��~�c1-2-2-600�@���w�O��Q�r���U�K

�@�u�@�t�F�@���c�a�L�i�݂��@�����̂ԁj�l

�@�@�@�@�@�@�i�����w�ҁj

�@

���D�i�m�����D�j�͈ɓ��̍��̐��܂�Ƃ��������`��������܂��B�m���Ƃ̖{�ђn�͊��q�ɋ߂��ɓ��̍��Ȃ̂ł��B�w�k�R���x�ɂ́A���̍�(���q���͂��߂Ƃ���֓�)�Ɠ��̐l�ɑ���S�A�����������炱����Ɍ�����Ƃ̂��ƂŁA���̐S�Ɛ��̐S�Ɋւ��邨�b����ɖ�Q�O�̒i�̉�������Ă��������܂����B�Ⴆ�A��S�T�i�ł́A�u�]��ʂ̗NJo�m�����A�w�|�ؑm���x�A�w���肭�Ђ̑m���x���Ɠ���ŌĂ�鎖�ɕ��𗧂Ă��B�v�Ƃ����b�ł����A�u�t�́u���̐l�X�����i���j�ɓ����Ă��ă}�i�[�������Ȃ����ƗJ���Ă���b���v�Ƃ̎��B��P�S�P�i�́A�u�ߓc�@�̋Ę@��l�́A���̍����痈���q���w���̐l���������Ƃ͐M�p�ł��邪�A���̓z��͌������ŐM�p�Ȃ��x�Ƃ����b�ɑ��A�Ę@��l�́A�w�������ɓ���ނƁA���̐l�Ԃ̐S���r��ł���悤�Ɏv���Ȃ��B���̎҂́A�S���D�����ď�ɂ��낢�B�l���炨�肢�����ƒf�ꂸ���ݎ����������Ă��܂��B�n�����ׂɎv���ʂ�ɂȂ�Ȃ��̂ł��B���̌̋��̓��̍��̐l�́A����y���ŕ���ł�����A�ŏ����猙���ƌ����Ēf��܂��B�x�Ɛ������B�v�Ƃ������b�ł����A�u�t�́A�u�����ē��̐l�����Ȃ��Ă����ł͂Ȃ��B���Ɛ����n�����������A�V�������E�����܂��ƌ������������B�v�Ƃ̎��B����̎��B�ɂ��S���������ł��邱�Ƃ����߂Ċ����܂����B

�@

�@

�@

�@

�E��Q�O�P���@�|���j�E�����ɐe���މ�|

�@

�@�e�[�}�F�@�F�����i�ɂ���

�@���@���F�@�Q�O�Q�R�N�@�T���Q�S���i���j���j�@�P�T�F�R�O�`�P�V�F�O�O

�@��@���F�@��������w�@�����𗬃Z���^�[

�@�@�@�@�@�@���s�k��~�c1-2-2-600�@���w�O��Q�r���U�K

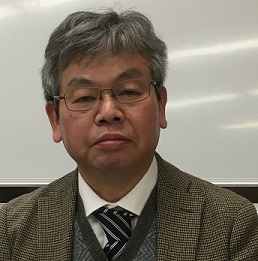

�@�u�@�t�F�@�Y���@�r���i�����Ƃ��@���������j�l

�@�@�@�@�@�@�ѐS���F�����i

�@�@�@�@�@�@�@�S���ꐅ��� / �r������

�@

�F�����i�̗��j�Ɠ����ɂ��Ă̂��b�ƁA���������Ă��������܂����B���i�̋N���́A�Ñ�y���V���i���̃C�����j�̊y�탊���[�g�������ł��B�`�����[�g�͂Q�L��A�P�́A�����ʂ��Ċ��̎���ɒ����Ɂu�����i�v�Ƃ��ē`������B���{�ł���y�Ɏg���u�y���i�v�Ƃ��̂���Ă���B���̂P�́A�C���h�×��̃��B�i�ƗZ�������u�C���h���i�v�Ƃ��ăC���h�ɓ`������B�u�C���h���i�v�́A�������o�R���āA�ޗǒ��ɓ`�����u�ӑm���i�v�ƂȂ����B�u�ӑm���i�v�́A�u���s�ӑm�v���o�āA�P�T�O�O�N���ɓ��Ó��V�֒��ǂɂ��u�F�����i�v�a���ɂƌq����A�����ɂȂ��Ă���k��B�́u�ӑm���i�v�́A�u�}�O���i�v�a���Ɍq�����������ł��B�u�F�����i�v�̓����Ƃ��ẮA�@�S���T���ł͂Ȃ��S���S���ɂ������ʼn��̗]�C��l�X�ɕω������鉟�����t�@���\�ɂ������A���̍ގ����ł��K�̖ɂ��鎖�ŁA���ŕ���@���E�s�ȑ傫�ȉ����o���e�@���\�����_�������ł��B�����ł́A���C�M�쎌�E���K�g��Ȃ̉��ځu��R�v�ƁA�`�o��s������̊ւ�ٌc�̋@�]�Œʂ蔲���鎖���ł���Ƃ������ځu���i���v�̋Ȃ���艉�t���Ă��������܂����B���^�̒��ŁA�V�����쎌��Ȃ���鎖�͂قƂ�ǖ����Ƃ��������āA�₵���v���܂������A��ɂ������������Ɗ��������u���ł����B

�@

�@

�@

�E��Q�O�O���@�|���j�E�����ɐe���މ�|

�@

�@�e�[�}�F�@�{���̃E�N���C�i�@�|�@�ߋ��E���݁E�����@�|

�@���@���F�@�Q�O�Q�R�N�@�S���Q�U���i���j���j�@�P�T�F�R�O�`�P�V�F�O�O

�@��@���F�@��������w�@�����𗬃Z���^�[

�@�@�@�@�@�@���s�k��~�c1-2-2-600�@���w�O��Q�r���U�K

�@�u�@�t�F�@�����@�F�F�i�����ׁ@�悵�Ђ��j�l

�@�@�@�@�@�@�_�ˊw�@��w�@�o�ϊw���@����

�@�@�@�@�@�@�E�N���C�i�哝�̕������ƍs���A�J�f�~�[�@���_����

�@

���牽�x���E�N���C�i��K�₳��A�E�N���C�i�̐l�X�Ƃ̌𗬂�[�����X�L�[�哝�̂Ƃ��ʎ�������A�E�N���C�i�N�U�ȗ��A�E�N���C�i���ɑ���R�����e�C�^�[�Ƃ��ăE�N���C�i����{�̃}�X�R�~�Ŋ���Ă��鉪���`�F�l�ɃE�N���C�i�����ߑ��u���B�V���@���J�v�𒅂Ă��b�����Ē����܂����B�E�N���C�i�N�U�́A�\�����͍�N�̂Q���Q�S���Ɏn�܂������A���ۂ̓E�N���C�i�����V�A����Ɨ������R�O�N�O����n�܂��Ă���B���V�A�Ƃ̃K�X��������������A�Q�O�P�S�N�A�N���C�i�̂ł������N���~�A�̈���I���V�A�����������N���Ă���Ƃ̎��B�v�[�`���哝�̂́A�E�N���C�i�ɐN�����邽�߁A�v���p�K���_��ʂ��Ē��N�u�E�N���C�i�́A�l�I�i�`�Ɏx�z����A���E�N���C�i�Ń��V�A���b���l�B���s�E���Ă����B����Ȑl�B��������邽�߂ɂy�}�[�N�̐l�B������Ă���v�ƃ��V�A������M�����܂��Ă����̂��Ƙb����܂����B�v�[�`���́A�u���̐́A���X�N���ƃE�N���C�i�����܂ޒn��̓L�G�t�E���[�V�Ƃ������ł������̂ŁA�E�N���C�i�̓��V�A���˂̒n�ł��胍�V�A�ɏ]�����ׂ������B�v�Ǝ咣����ϑz�̗��j�ς������Ў�`�҂��B���āA���R���f�B�A���|�l�ŋ@�B��`�ҁi�I�|�`���j�Y���j�ł���[�����X�L�[�̃��V�A�O���̎��s���A�v�[�`���̃E�N���C�i�N���̈�Ԃ̌����ł͂Ƙb����܂����B�u�t�̂��b���A���Ɩ��̂悤�ȃv�[�`���ƃ[�l���X�L�[�����݊�鎖�̓����\������Ƌ��ɔ߂����v���ň�t�ɂȂ�܂����B

�@

�@

�@

�E��P�X�X���@�|���j�E�����ɐe���މ�|

�@

�@�e�[�}�F�@�k�R���V���[�Y

�@�@�@�@�@�@��P�� �u���₵���������̂���ق�����v

�@�@�@�@�@�@���F�{�V���[�Y�J�×\����@��2��F6/21(��)�A��3��F9/27(��)

�@���@���F�@�Q�O�Q�R�N�@�R���Q�Q���i���j���j�@�P�T�F�R�O�`�P�V�F�O�O

�@��@���F�@��������w�@�����𗬃Z���^�[

�@�@�@�@�@�@���s�k��~�c1-2-2-600�@���w�O��Q�r���U�K

�@�u�@�t�F�@���c�@�a�L�i�݂��@�����̂ԁj�l�@�@�i�����w�ҁj

�@

���D�@�t �v��U�V�O�N�ɂ�����A���c�搶�������ԗ������ɂ��������Əq������Ă�w�k�R���x�ɂ��đ�P��ځi�R��V���[�Y�j�̂��u�������Ă��������܂����B

�u�k�R�Ȃ�܂܂ɓ���炵���Ɍ����ЂāE�E�v�ƌ�肨������鏘���́u���₵���������̂���ق�����v�ƌ���Ă��܂��B���c�搶�́u�@�k�R���́A���炵�������������B�A�ŏ��ɏ����������A��R�O�i���������Ƃ���Œ��f�����B�B��Q�X�i�͖S���Ȃ������̎莆�����Ă��̐Ȃ���\���A��R�O�i�͖S���Ȃ������̎l�\����@�v���I������̔߂��݂����������̂��B�C��R�P�i�ȍ~�͂P�O�N��ɍĊJ�����B�v�Ƃ������b���ɁA�u�k�R���́A�����鏗���ɂ��ď��������́v�ŁA�u���₵���������̂���ق�����v�͏����ւ̐Ȃ��v����\���������̂��Ɨ������܂����B�w�k�R���x�́A���D�̐��O�ɂ͑S�����ɒm���Ă��܂���ł����B���̎��� �P�O�O�N�قǂ������P�S�R�P�N�ɉ̑m�u���O�v�����߂ď��ʂ��������ł��B���c�搶�́A�u���D�́A�S���Ȃ������̉��̂₻�̎q���ւ̔z������A���̒�q�ɂP�O�O�N�Ԍ��\���ւ����Ǝv����v�Ƙb����܂����B���c�搶���A��P�O�W���œk�R���́u�|�i���̂��j�̑m���v�ɂ��Č�u���������������A�u�k�R���́A�g�c���D�̈����鏗���Ƃ̗����ꂾ�B�v�Ƙb���ꂽ�����A���������ł��܂����B�u�k�R���v��ǂݗ�����[�߂āA�Q��ځA�R��ڂ̍u���ɎQ���������Ǝv���܂���

�@

�@

�@

�E��P�X�W���@�|���j�E�����ɐe���މ�|

�@

�@�e�[�}�F�@�o�u�����̓��{�ɗ������t�Ƃ���

�@���@���F�@�Q�O�Q�R�N�@�Q���Q�Q���i���j���j�@�P�T�F�R�O�`�P�V�F�O�O

�@��@���F�@��������w�@�����𗬃Z���^�[

�@�@�@�@�@�@���s�k��~�c1-2-2-600�@���w�O��Q�r���U�K

�@�u�@�t�F�@�ێR�@���M�i�܂��܁@�܂��̂ԁj�@�l

�@�@�@�@�@�@���N���V�b�N���y���D��@��\���b�l

�@

�ې�l�́A�i�N�ɂ킽����t�B���n�[���j�[�̒������Ƃ��ăN���V�b�N�ɐe���܂�A�e�l������C�O�̃��R�[�h�ՂŃN���V�b�N���y�ɐe���܂�A���N���V�b�N���y���D��Ŋ���Ă����܂����B���āA�P�X�W�O�N��A�o�u���Ⓒ���̓��{�ɂ́A�C�O�̗L���ȉ��y�Ƃ������������t�����Ă��ꂽ�����ł��B�P�X�W�W�N�ɗ��������O���̃I�[�P�X�g���́A�Q�W�������������ł��B����̂��u���ł́A�����������y�Ƃ̓��A���Ƀh�C�c�ɂ䂩��̐[�����y�Ƃł���Z���W���E�`�F���r�_�b�P�A�X�^�j�X���t�E�u�[�j���A�N���E�X�E�e���V���e�b�g�A�w���x���g�E�P�[�Q���A�J�����X�E�N���C�o�[�̃��C�u���t�̐G����ӏ܂��Ȃ���A�e���y�Ƃ̃G�s�\�[�h�ɂ��ďЉ�������܂����B���ł��A�u�N���C�o�[�́A�ӂɉ���Ȃ��ƃL�����Z������d���Ԃ肾���A����ȃ��X�N������ɂ��ւ�炸�ނ��w�����鉉�t��̃`�P�b�g�͏�ɔ���ꂽ�B�P�X�W�P�N�́u�|�G�[���v���{�����͓`���I�Ȗ����ƂȂ��Ă���B�v�u�u�[�j���́A�V���p�����ۃs�A�m�R���N�[���ɗD���̌�A�����A���{�l�ƌ����A��_�W�H��k�ЁE�����{��k�Г������̃`�����e�B�����𑽂��J�Â��ꂽ�B�v�Ƃ̏Љ������ۂɎc��܂����B���y�ӏ܂����Ȃ��������������`�Ԃ̌����J�ẤA���߂Ăł������A�N���V�b�N���������ǂ��@��ƂȂ�܂����B

�@

�@

�@

�E��P�X�V���@�|���j�E�����ɐe���މ�|

�@

�@�e�[�}�F�@�I���h�D�\�����s�E�����Ɠƕ��a���@�`�@�S���E�a���E�z���@�`

�@���@���F�@�Q�O�Q�R�N�@�P���Q�T���i���j���j�@�P�T�F�R�O�`�P�V�F�O�O

�@��@���F�@��������w�@�����𗬃Z���^�[

�@�@�@�@�@�@���s�k��~�c1-2-2-600�@���w�O��Q�r���U�K

�@�u�@�t�F�@���I�@�����i�Ȃ��ˁ@���݁j�@�l

�@�@�@�@�@�@�V����w�@���ۊw���@�y����

�@

����E��펞�̃i�`�X�ɂ��z���R�[�g����Ƀh�C�c�ȓ��œW�J���ꂽ���Ƃ͍L���m���Ă��܂����A�t�����X�̏����ȃI���h�D�[�����ł��s�E�������N���܂����B�A���R���t�����X�̃m���}���f�B�[�C�݂ւ̏㗤�������s�����S����̂P�X�S�S�N�U���P�O���ɁA��P�T�O���̃i�`�X�e�q�����A�����P���킸�������ŁA�U�S�Q���i�j���P�W�P���A�����Q�T�S���A�q���Q�O�V���j���s�E���A������j���̂ł��B�����̏����Ǝq���͋���ɉ������߂��A���ꂽ�����P���������s�E����܂����B���̐����҂͂������U�������������ł��B�h�C�c�̎c�s�s�ׂ�Y��Ȃ��ׁA�p�ЂƉ��������́A���̂܂ܕۑ�����A���̓����ɂ́u�L���Z���^�[�v���݂����Ă��܂��B��������X�N��̍ٔ��ł́A�s�E���w���������Z����l���o�삵�Ȃ��������̗��R�ŁA�����҂�⑰�̓{�肪���܂炸�A���̓t�����X���ƂƂ̑S�Ă̊W�����₵���B���̌�A��������R�X�N��̍ٔ��ŁA����Ə��Z�̈�l���㊯�̖��߂Ŏ������N����������F�߁A�I�g�Y�̔��������B�������N�����I���h���[�����̋���ŁA�h�C�c�̃K�E�N�哝�̂�������F�߁A�����҃G�u���X������t�����X�̃I�����h�哝�̂Ƌ��ɗ��e���狲�ނ悤�ɂ��Ď�����鎖���ł����̂́A��������U�X�N�ゾ�����ł��B�a���ɐs�͂��ꂽ�I���h���[�����̃t�����W�G�����́A�u�h�C�c�ɋ��߂��͎̂Ӎ߂ł͂Ȃ��A������F�߂鎖�v�Ƙb����Ă��邻���ŁA���̎�����F�߂鎖����ϓ�����Ȃ̂��낤�B�E�N���C�i�ƃ��V�A�̐푈��؍��Ɠ��{�Ƃ̊W�̉��������l�ɓ���A�����N�����K�v�Ȃ̂��낤�Ɗ��������b���ł����B

�@

�@

�@